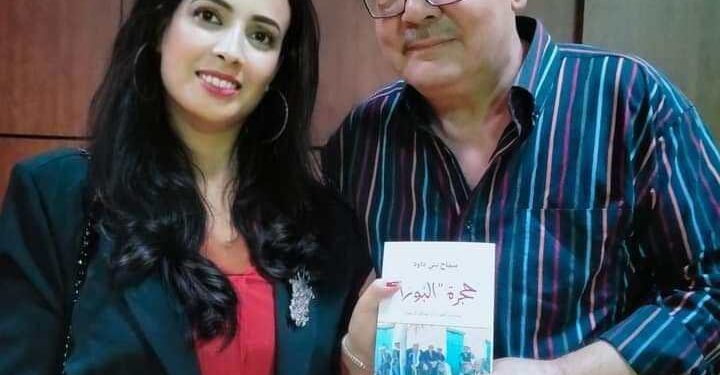

شعريّة السّرد في رواية

“حجرة البورا” لسماح بني داود

بقلم الأستاذ الشاعر مراد اللحياني

1) في قراءة الرّواية

أ- عَلَى عتَباتِ العُنوانِ :

تتقافزُ الأسئلة إلى ذهنكَ وأنتَ تنظُرُ إلى عنوان الرّواية وتُفكّرُ في دلالاته… فما إن تنطق به حتّى تتداعى إلى الذّاكرة صخرة سيزيف من الأساطير الإغريقية وما توحي به من شقاء أبديّ.

حجرة البُورا المطمورة في الّسوق القديمة بمدينة القطار بولاية قفصة استعمَلَها أهلُها (الطّائفة اليهودية أساسا) كدليل على قوة الرّجل وقدرته على تحمّل أعباء الحياة والمسؤولية.

ولن يظفر رجلٌ بامرأة إلاَّ إذا رفعَ الحَجرة عاليا

فهي شبيهة بصخرة سيزيف الّذي عاقبته الآلهة بحمل الصخرة إلى أعلى الجبل وكُلما تدحرجت أعادها دون أن ينعَمَ بالرّاحة

فهل ينجح مختار حبيب أديرا في رفع هذه الحجرة ؟

وَهل سيظلُّ على عزمه في حملها ؟ وَهل سينجح في النّهاية ؟

وَما سيكون قدرُ هذا الحُبِّ العاصفِ بين أديرا وَمختار ؟

ب- في متنِ الرّواية :

بجمال الأنثى و رقَة مشاعرها وَتَقَطّرِ اللّغة بحروف من نبيذ على كاسات الرّوح فتبعث في النّفس دفق الحياة وسكرات العشق ونبيذ الكتابة…

عوالم تتجمّع فيها واقعية الأحداث وسحر المجاز في لغة انسيابية (كما نهرٌ يتبع مجراه) لتحفرَ على أديم الخيال والتّخييل حياة ليست كالحياة , في عبقها مزيج آسرٌ بين واقعية مأساوية : حجرة البورا ورمزيتها (الطّوق) و أسطورية ملحمية (التّوق)

قدّت من عشق يسكن عالم الذّات ذاتِ أديرا في توقها إلى المنشود حيث يتواشجُ الورد والشّوك معا في هذا المتن التّخيليّ

ويمتَد حبل السرد ليتوزع بين راويتين راوٍ أوَلٍ : فتاة في مقتبل العمرِ حالمة. وراوٍ ثانٍ ” أديرَا ” تحتلُ المساحة الكبرى للسردِ.

يحدثُ أن تقابلَ الرّاوية الأولى سيدة عجوزا عائدة من السّوق فتساعدها في حمل قفّتها إلى بيتها, وَهناكَ يدفعُها الفضولُ إلى معرفَةِ الكُتُب الموضوعَةِ في رفوفِ مكتبةِ البيتِ إذ يلفتُ نظرها دفتَر يتضمّنُ ذكريات امرأةٍ اسمها ” أديرا لا فورشي ” مخبأةٍ في دفترخطّتهُ بيدها , تستفسرُ الفتاة عن سر هذا المخطوط فتعرف أنّهُ لابنها عثمان , عثمان هو المفتاح الحاضر الغائب في رواية “حجرة البورا” يبدأ السّرد في الرّواية الثّانية ببيته وينتهي إلى أنّه آخرُ من التقى بها في رحلتها الّتي امتزج فيها الحبُّ العاصفُ

بالاستسلام لتقاليد الطّائفة اليهودية.

تسلمُ “سماح” حبل الرّواية لـ”أديرا” فتقولُ “أنا أديرا لافورشي أو اليهدوية كما يحلو لهم تسميتي, أنا الفُلَةُ الّتي لن تذبل مطلقا , أنا المرأة المحبّةُ للحياة الّتي لن تهزمَ , أنا النّارُ الّتي تحرقُ ما حَولهَا لتكبُرَ وتتسعَ , النّارُ الّتي أضرمَها أبي في رحم أمّي…” يتلبسُ منطوقُ “أديرا” بالشّعر حياة وَحرفا تحرث في مسرودها الكلماتِ معنًى والجمال نورًا وتقدّمُ الماءَ لفَم العطش / القارئ نهرًا فنرحلُ معها في كلّ زاوية من زوايها في السّكون والضّجيج في الظُلماتِ والضّياء فتحيلُ نجوم المعاني إلى كلمات ذات بريق وتستسقي الغيم في غبش البلاغة فتصيرُ للكلمات أجنحَةٌ تطول أقاصي الكيان وعُمقَهُ فنتوقف للتأمُلِ وإعادة القراءة وكأنّنا في لحظة نغيبُ معها في أطراف الأفقِ ونطُولُ أبديَة طالمَا حَلُمنا بها في دُنيا الحبّ والشّغفِ فنزهرُ معها في منطوقها وكأنّ “أديرا” لا تنطقُ بقّصتها بل بقصّة سماح وقصصنا جميعا الّتي بها حيينا ومازلنا نحيَّ عشقا وشغفا وَحُلما وكابوسا وانتشاءً وامتلاءً وخَواءً وفقدًا…

قصّة “أديرَا” هي قّصةُ كُلّ امرأة عرفت العشق والتذت بأحواله واكتوت بناره ووهجِهِ ورمادهِ…

“أديرا” هي عشتار وهي تفصّلُ لنوافذ بيتها فساتين مزهرة رحبة ممتدة تتوردُ كالنّسغ الّذي يسري في الحروف كبريق الشّفاه اليانعة على مساحة الصّفحات… درّبت عضلة قلبها على حبّ بعيد متعصٍ ومرهقٍ… تتنزه في صدرها البساتينُ العارمة بفتنة الحبّ والحياة لكنها تدربت على الحزن كفائض بكاءٍ في نهر جافٍ…

تتمشى في عزلتها/ وحدتها المريرة لكن روحها عائمة في سماءٍ زرقاء

هي أنثى بلا نهاية كعشتار وأفروديت و ايزيس تقيس المسافات بين غُصاتها لكنّها لا تختنقُ تروي قصّة عشقها لـ”مختار” كلاما مرتعشا فوق ذهول الفقد وتتثاءبُ مع القطط الحزينة لتنامَ

وتحلمَ …

تترجمُ الألوان إلى روائحَ كلذة شرهة , كجوع مشدوه…

تصّاعَدُ روحُها عاليا لتراقص طيفَهُ , تُحلّقُ على طولِ المدى وترفرفُ جناحَاها في السّماء… أوَ ليس “مختار” من اختارتهُ روحها فكان قدرَها الجَميلَ فأمطَرت أعماقُها بغيم العشقِ وغمر الافتتان…

كانت لهفتُها للالتقاء به لهفةَ جامحة وكان انتظارُها لـ”مختار” انتظارا قلقا ولم يثنها عنه لا الحلم به ولا طول المسافة ولا أهوالُ الطّريق…

لَم تنسلَّ عن حلمها ولم تتنكر له وان استوطنتها أوجاع الفقد… يحثت فيه عن وجه مُغايرٍ للحياة , عم وطن يشبهها…

فأيُ مآلٍ ينتظرهما ؟

ومَا مآل هذا العشقِ العظيمِ ؟

القدرُ من يكتُبُ بَل هِيَ “سماحُ” من ستَخُطُّ قدرَهما

لن أخبركم به الآنَ لأتركَ لكُم الارتحالَ بين صفحات الرّواية

ولكُم فيها متعة السّفرِ.

2) من القراءة إلى التّقبُلِ

حداثَةُ روايةِ “حجرة البورا” لـ”سماح بني داود ” يمكنُ أن نلاحظها من خلال تشرّبها للكثير من التّعبيراتِ الثّقافية الّتي جعلتها جزءً مكينًا من بنيتها اللّغوية فلم تعُد تتكتفي بعناصر السّرد التّقليدية لانتاج شعريتها بل أصبحت تنتجُها من خلال

” الفنّ التّشكيليّ ” والسّينما وكأنّ “الرّواية الحداثيةُ –كما ذهب البعضُ” تستعيدُ الوحدة الأولى للحواس الإنسانية الّتي توازي وحدة الكون كلّه …

وهذا التّراسلُ بين الفنون هو الّذي أضفى طرافة على الرّواية … إضافة إلى تذويب الشّعر في النثر والنّثر في الشّعر وما بينهما من انسجامٍ وتآلف حتّى غدت اللغة مقصودة لذاتها فحلقت “سماح” في إيقاع الشّعر وفتنة المجاز ولا أدلَّ على ذلك قلة المادة الحدثية في روايتها مقابل الافتتان بالكشف والبوح عن عالم الذات والعالم الموضوعيّ الواقعي تقدمهما من منظور مختلف تتقاطع فيه لغتان لغة السّرد ولغة المجاز , لتفتح داخل البناء السّرديّ أفقا تفصح من خلاله لغة الشّعر عن جملة من المعاني لا يمكن للغة السّرد أن تفصح عنها… فـ”سماح” تستدعي الشّعر في الرّواية بطاقاته المجازية والرّمزية , بقوته الايقاعية فيتحول إلى عنصر مكين من عناصر الرّواية يتخلل مسارها السّرديّ ويمتزجُ بأحداثها ووقائعها فيقطع حبل السّرد ويعدِلُ باللغة من الحقيقة إلى المجاز لا حليةً وزينة وانما جوهرا لبطلةٍ تعيش كيانها ورؤاها الوجودية والعاطفية شعرا , وتوقا لمنشود واحتجاجا على موجود.

أحكّمت “سماح” هندسة بناء روايتها في لغة شفافة طالت سماء الشّعر في بنية سردية مفعمة بالتّشويق والسّحر.