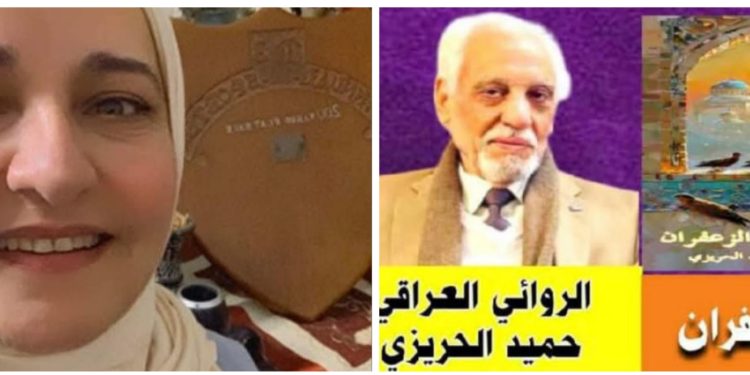

دراسة: رواية أرض الزعفران

للكاتب: حميد الحريزي/ العراق

بقلم: سميّة الإسماعيل/ سورية

رواية “أرض الزعفران” لحميد الحريزي. سردٌ مشبعٌ بالرموز والتناص مع الأساطير والتصويرات الغرائبية، ويمثل نموذجًا لما يُعرف بـ”الواقعية السحرية”، حيث يمتزج الواقع بالخيال دون فاصل واضح، بطريقة تفتح المجال للتأويلات العميقة، النفسية والاجتماعية والروحية. فما بين الحقيقة و الأسطورة، يبدأ الكاتب رحلته السرديّة :

” في أرض الرز و التين و الرمّان، أرض الإنس و الجان، ولدت ضويّة في أرض الزعفران”

لتبدأ الحكاية مع ولادة ضويّة تلك الولادة الغرائبية، و ما تلاها من أحداثٍ جمعت الواقع بالخيال

فكل حدثٍ فيها يدخلك في عوالم سحريّة متداخلة مع الواقع، فتحار أيها يفرض وجوده عبر السرد أكثر ، ليبقى السؤال مطروحًا، ماذا أراد الكاتب أن يقول ، و ما الرسالة التي أرادتا أن نتلقّاها؟

الثيمة في للرواية

الثيمة الجوهرية في أرض الزعفران هي الصراع بين النور والظلمة، بين المعرفة الفطرية والحكمة الداخلية من جهة، و والموت القادم من الخارج حاملًا معه ملامح تغيير ظاهرها خير و باطنها شرّ ، هذا التغيير المبني على الإفساد و نشر الخوف والجهل لإحكام سيطرته من جهة أخرى.

يتجلّى هذا الصراع عبر رموز متقابلة، -“ضويّة” رمز للأنثى-الحكمة، المرتبطة بالأرض، بالبصيرة، بالتواصل مع الغيب.

-“إدريس” يمثل القطب الذكوري الحامي، الحارس الروحي، لكنه ليس المخلّص.

-الغرباء (أصحاب الأقفال): هم السلطة، الفساد، التشييء، والهيمنة على الأرواح لا فقط على الأجساد.

-“القرية”تمثل الذات الجمعية البريئة، المخدوعة، الساذجة، التي تُنتهك حين تغيب عنها الحراسة الروحية.

فالثيمة الأساسية هنا ليست مجرد غزو خارجي لقرية، بل انهيار التوازن الكوني داخل الإنسان والمجتمع حين تضعف المعرفة النورانية ويقوى الاستلاب.

في رحلة تغوص في جزئيات الرواية تشدّ انتباهك بعض الحوادث و بعض الأماكن، و بعض الأشياء التي تشكّل مفاصل حيويّة في السرد تؤثث بعضها و تتحرّك بعضها الآخر في تقدّمٍ مضطرد و قد تحدث انعطافات أو ربما تسير بالخط السردي إلى نقطة النهاية..

-الولادة الأسطورية لضوية: فولادة ضوية ليست مجرد حدث طبيعي، بل تُقدَّم بوصفها ولادة “نبوءة” أو “مخلّصة” رمزية، تتزامن مع انقشاع الغيوم وطلوع الشمس، وكأن الكون كله يرحب بقدومها. أمّا النور الذي يخرج مع جسدها فيمكن أن يكون رمزًا للمعرفة أو الحقيقة القادمة إلى عالم مظلم.

-الطفولة الخارقة: حيث نرى أن ضوية تمشي قبل الأوان، تتحدث قبل أن تبلغ، وتتفاهم مع الطيور… هذه القدرات تُظهر أنها ليست بشرية خالصة، بل ربما رمز للكمال، أو الحكمة الإلهية، أو حتى لروح الطبيعة ذاتها. قدرتها على إخراج الصندوق حين عجز الرجال عنه، و من ثم فتح أبوابه توحي بأنها “الوحيدة المؤهلة” لحمل أسرار الوجود أو الحقيقة.

-الصندوق: الصندوق مرصّع كالنجوم، لا يُفتح إلا بأمرها، ويحتوي على ما لا يستطيع البشر تحمّله. هنا نجد توازٍ واضح مع الأساطير القديمة كـ”تابوت العهد”، أو رمزية “صندوق باندورا”، لكنه هذه المرة إيجابي ومليء بالعطايا، وهو يشبه “مخزن الأسرار الكونية”.

-الغريب إدريس: إن ظهور إدريس في ليلة مطيرة، دون أن يبتل، وهو يعرف كل شيء عن أهل القرية… يجعلنا نتساءل: هل هو إنسي أم جنِّي؟ أم هو كائن فوق طبيعي؟ اسمه ذاته يُحيل إلى النبي إدريس، المعروف بالحكمة والمعرفة والكتابة، مما يعزز فكرة أنه حامل رسالة كونية، أو شريك في قدر ضوية.

-الزواج كحدث كوني: زواج ضوية بـإدريس ليس زواجًا عاديا، بل هو “عقد كوني”، فيه التحام بين قوتين خارقتين: الأنثى المباركة التي تهب وتعالج وتمنح، والذكر العارف الذي يعرف خفايا النفوس. زواجهما يتجاوز الاجتماع ليكون نوعًا من التوازن في العالم.

-البيت الموعود:بيت الزوجيّة الذي طلبوه رجالات القريّة من إدريس كنوعٍ من وضع العراقيل لمنع الزواج، فهم لا يُزوجون بناتهم للغرباء..فكان وعد إدريس ببناء دار كاملة خلال ليلة واحدة يحمل بعدًا معجزيًا، يجعل الدار نفسها رمزًا لـ”المدينة الفاضلة” أو “الوطن الحلم”، حيث تجتمع الأضداد: نخيل وموز، حناء ولوز… بيت يتجاوز حدود الطبيعة والمنطق.

تنتقل ضويّة إلى بيت إدريس، تبدأ شخصيتها بالتلاشي بينما تبدأ شخصيّة إدريس بالبروز و التمدّد فيتسيّد الساحة و يُصبح هو الآمر الناعي، في بيته تجتمع رجالات القرية، و هناك تُقدّم المآدب، و تؤخذ القرارات و يبتّ في الأمور .. و ككل أحوال القرى قديمًا و حديثًا ، ميثولوجية أم واقع، حين تقدم إليها رجل غريبة، تبدأ التغييرات التي غالبًا ما تحمل في ثناياها شرًا. قدم إلى القرية غرباء( أصحاب الأقفال) ، أشاعوا فيها فسادًا، لتبدأ تحولات جوهريّة في نسق تفكير و سلوكيات أهل القرية.

*من اليوتوبيا إلى الديستوبيا: فقد تحوّلت القرية من مكان مقدّس إلى مسرح للفساد. سابقًا كانت الأرض تحيا بالطيبة بالزهر والأدب والحكمة، فأصبحت تعج بالرغبات المكبوتة والسلع والتشييء ، فجفّت منابع الخير و أقحلت الأرض، و ماتت الفطرة حين قدم إليها الغرباء

“أخذت تقصد أرض الزعفران مجاميع الدراويش و المتسولين و المتسولات، و الفتيات الفاتنات و كاشفات الفأل و الساحرات من مشارق الأرض و مغاربها..”

تفكك النسيج الاجتماعي؛ إذ صارت القرية تتبع هؤلاء إلّا قلّة، و خاصةً عندما انتشرت البيوت و الحوانيت و المقاهي ذلت الأبواب المثقلة بالأقفال.. فكثرت السرقات و خيانة الأمانات و نكث عهود و غش في البيع و الشراء، فأخذوا يحررون العهود على ورق يكتب من قبل أهل قرية الأقفال. و هذا أودى إلى ما يمكن تسميته “اختناق الروح” نُسيت ضويّة، و نُسي إدريس، سُجنت الأرواح في أجسادها، وضاعت الحكاية. لنشهد انقلاب الزمن.. صار الزمن ميتًا بموت الفطرة و تاهت الرؤى. هذه التحوّلات ليست تحولات مكانية فقط، بل انهيارات في وعي الناس وتخلّيهم عن إيمانهم بالروح وبالأسطورة وبالطبيعة.

و لكن السؤال يبقى قائمًا ملحاحًا، تركنا الكاتب نحار في الإجابة عليه، لماذا لم يستطع إدريس أو ضويّة، بكل ما أوتوا من قدراتٍ و كراماتٍ، حماية القرية؟

-أ لأن وظيفتهما رمزية لا سلطوية!!

فـ”ضويّة ” ليست قائدة، بل “ضوء داخلي”، حكمة صامتة. و ” إدريس” ليس محاربًا، بل “رجل حكمة ”. كلاهما رموز روحية، لا يملكان سلاحًا مادّيًا.

-أم لأن الناس أنفسهم تخلّوا عنهما!!

نُسيت “ضويّة “، ما عادت ملجأ أهل القرية، فبغيابها انسحب النور. و “إدريس “ضاع صوته وسط الضجيج. أي أن سقوط القرية لم يكن لأن الحُماة ضعفوا، بل لأن المُستَحقين نسوا أن يحتموا بهم.

-و الاحتمال الثالث أن الغرباء جاءوا بالأقفال لا بالأسلحة، جاؤوا بالأفكار والسوق والسيطرة على القلوب. لم يكن بالإمكان قتالهم إلا بالوعي، لكن الوعي كان نائمًا.

لكن النهاية التي جاءت سريعًا في السرد و إن قدّم لها الكاتب بعبارة ” بعد مرور سنوات” لكنها جاءت مفاجئة و كأن الكاتب أراد التخلّص من المأزق الذي وجد فيه نفسه فنحن رغم كل التحولات التي جرت في القرية لم نلحظ لـ ” إدريس ” و رواد ديوانه ردود فعل تتناسب مع هذه التحولات قوَة و لا حكمةً، فكل ما أعلن عنه الكاتب الحزن / الألم/ الخوف/ و القلق..دون أي فعلٍ يتناسب و خوارق ” إدريس” الذي وصل في ليلةٍ ماطرة دون أن يبتل، و بنى القصر في ليلةٍ واحدة و فعل من الأعاجيب الكثير .. كما لم نلحظ ل ” ضوية” صاحبة الكرامات و هي ترى جفاف الأنهار ، و هجرة الطيور و ذبول زهر الزعفران، و نفوق الحيوانات.. لم تحرّك ساكنًا ، اقتصر الأمر عندها على ” الهلع” عند ” مشاهدتها العثّ ينخر الصندوق من كل الاتجاهات و يتّسع يومًا بعد يوم بسرعةٍ مذهلة”

لم تكن سرعة مذهلة، بل أخذت سنوات، فأين كنتم حينها؟ فالعث كان ينخر في القريّة كلّها.. فأين ضوية و إدريس و رجالات الحكمة الذين لم تغويهم كل مغريات ” قرية الأقفال”

ربما أراد الكاتب أن يقول أن ما حدث كان يفوق قدرة الإصلاح فقد استشرى الفساد و ضاع كل شيء.. لكننا كنّا نتوقّع بعض مقاومةٍ تحدث بشكل فعل في النصّ. و هذا ما جعلنا نشعر بأن ضويّة و إدريس قد خذلانا كشخصيتين كنّا نعوّل عليهما و نراهن عليهما.. لكننا خسرنا الرهان.

💥الرمزيّة هي اللاعب الرئيس في الرواية، فإذا ما فككنا شيفرة هذه الرموز، قد نستطيع فهم المآل الذي آلت إليه القرية / ضويّة / إدريس.

*رمزية “الصندوق” في رواية أرض الزعفران

الصندوق في الرواية ليس مجرّد حاوية، بل كائن رمزي يمثل القلب السري للقرية والمرأة معًا.

عبر ظهوره واختفائه، نعرف ما إذا كانت الحياة الداخلية بخير أم لا.

-الصندوق كرمز للذاكرة والسرّ

الصندوق يحمل في داخله “شيئًا” لا يُفصح عنه بوضوح.

هو ذاكرة الأنوثة، خبراتها القديمة، حكاياتها، طقوسها، وربما جسدها المقدّس. و حين تُغلق الأمهات صناديقهن، فهنّ يخبئن الأسرار من بطش الخارج، ويحمين ما تبقّى من الذات.

الصندوق كرحم رمزي:

يرتبط الصندوق بضويّة، المرأة التي تسكن الحكمة والروح. إنه رحم مجازي؛ حيث يمكن أن تُولد الحقيقة أو يُدفن السرّ. عالمٌ من المجهول، هبة خاصة و كأنه أعطية ربانيّة لنبي أو كراماتٍ لولي – لذلك استخلصته لذاتها الحكيمة، و منعته عن أهل القرية الذين لن يستطيعوا استيعاب وإدراك ما يضم، تقول ضويّة:

“” كفوا عن أسئلتكم، فما يضمه الصندوق لا يمكن فهمه و إدراكه من قبلكم، عصيّ على الفهم على أمثالكم ، قد يصاب البعض منكم بمسٍ من الجنون لو اطلع على ما فيه فيغير ثوايته ، و يلعن حاضره و ماضيه” يُذكرني بقوله تعالى” يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبد لكم تسؤكم، قد سألها قومٌ من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين” المائدة آية 101

الصندوق كقلب الأرض:

حين يُفتح الصندوق، يبدأ التحوّل.

تمامًا كما في الأساطير، حين يُفتح التابوت المقدّس أو الكهف المسحور، تخرج الحقيقة، يعم النور الذي يحمل الخير في جنباته

” لم ترد طلبًا لأحد، تمدّ يدها داخل الصندوق واضعةً في كفه ما أراد دون قيدٍ أو شرط، و كان الصندوق خرينة لا تنضب”

و الصندوق حين يُفتح، يعيد الاتصال بين الأعلى والأسفل، بين المجهول والمعلوم. منه تخرج العطايا و يكثر الخير فتصبح أرض الزعفران محج الزوار و محط أنظار و أسفار القاصي و الداني

*ديوان إدريس” :رمز الذاكرة الجماعية والجذر الذي تم التخلي عنه عند ظهور ” أصحاب الأقفال” الذين قلبوا الموازين، و نشروا الخوف حين نشروا الفساد في أرض الزعفران، و اتيمكن تفسيره من عدّة زوايا..

البيت كهوية مكانية وروحية:

فالديوان في أرض الزعفران ليس مجرد مكان، بل هو القرية الأولى قبل أن تتغيّر.

يمثّل الفطرة الفاضلة، الذاكرة الجمعية، الزمن الذي كان فيه كل شيء في موضعه،

“و قد أصبح ديوان إدريس ملتقىً للحكماء و أهل العلم و الأدب و مكانًا لحسم المشاكل و الخلافات بين الناس من مختلف الأمكنة و الأجناس، لم يقصد الديوان أحدًا إلّا عاد ظافرًا و طلبه مجابًا و مكتسبًا قوة في البصر و البصيرة”

و لكن حين تُهجر البيوت، تُهجر معها العادات، الأرواح و الأصوات القديمة.

و لكن لماذا هُجر البيت-أقصد الديوان-؟

لأن القادمون الجدد (أصحاب الأقفال) أغلقوا المكان على معناه الحقيقي. ولأن أهل القرية أنفسهم بدأوا يصدّقون أن حياتهم تبدأ من خارج بيوتهم، من الخارج المفروض، لا من الداخل الصافي.

ماذا أراد الكاتب أن يقول؟

إن الخراب يبدأ حين نبتعد عن الفطرة، الخير، الحكمة، و التمسّك بأخلاقياتنا و نسلّم أمرنا لمن لم نختبر نواياه.

حين ننسى الأرواح التي تحرسنا (مثل ضويّة)، حين نغفل عن أولئك الذين يقفون على التخوم (مثل إدريس)، حين ننشغل بالاستهلاك ونترك الحكاية تموت.

الرواية صرخة رمزية تقول:

التفوّا حول أرواحكم الحارسة.

لا تغلقوا الأبواب على بصيرتكم.

لا تأمنوا الغرباء

لا تستروا الوهم، ولا تبيعوا الحكاية، لأنها إذا ماتت، مات المكان والناس.