..كعادتى الدائمة التنقيب على أسماء أدبية كثيرة بهدف انا أسعى له جاهدا هو محاولة جادة لإيجاد نوعاً من الوحدة الثقافية والفكرية العربية لتكون حصن ودرع ضد متغيرات ورياح ممنهجة ومخططة من أجل تفريغ الشعوب من ثقافتها وهويتها وتاريخها للتملك من مقداراتها، من أجل هذا كان حوارى مع الكاتب القاص والروائى المغربى..

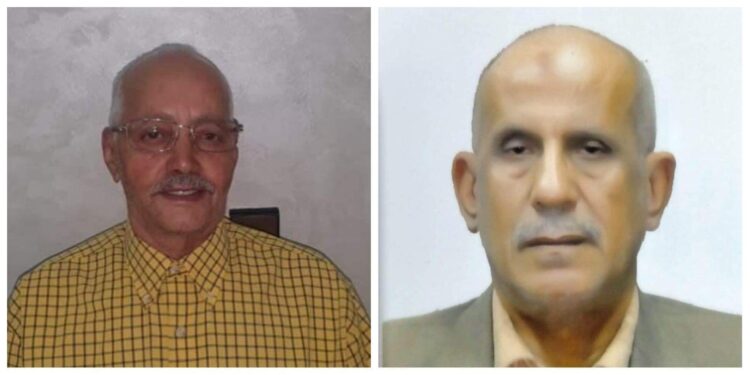

أحمد العراب

– متى كان النداء الأول للكتابة؟ وكيف كانت خطواتك الأولى للكتابة؟

كانت الإرهاصات الأولى للكتابة منذ أن كنت في السلك الإعدادي، كنت أكتب خواطر وقصائد شعرية في الغرام وفي القضايا الاجتماعية، لكن انخراطي في العمل السياسي الذي كان يلازمني في الحل والترحال كان عائقا دون الاستمرار في الكتابة، فالسياسة اللعوبة تمكنت مني إلى حد أني قلت في أحد اللقاءات: «السياسة اغتصبتني في سن مبكرة مما جعل بصماتها تحضر بشكل أو بآخر في مجمل إبداعاتي».

بدأت الكتابة والنشر على صفحات الجرائد الوطنية: على صفحة جريدة الاتحاد الاشتراكي “على الطريق”، جريدة الصباح، الجريدة الأمازيغية ” تيفراز”، وملاحق ثقافية لجرائد أخرى، وقد جمعتها لتتحول إلى مخطوطات مرتبة على رفوف مكتبتي التي أصبحت تتطلب مزيدا من الكتب، وتحولت هذه المخطوطات إلى ثلاثة مجموعات قصصية.

– من كان قارئك الأول، وكيف كان يرى كتاباتك؟

قارئي الأول هم بناتي اللواتي كن يشجعنني على الكتابة محاولات انتشالي من براثين السياسة، والتي كانت مستحوذة على كل اهتماماتي. كانت ابنتي وهي متصرفة تربوية في سلك التعليم تساعدني على تصحيح المنتوج. كانت زوجتي وبناتي يشجعنني على الإبداع والكتابة لأفرغ كل ما بدواخلي، وكنت أظنهن يجاملنني متبعات في ذلك «كل فتاة بأبيها معجبة»، لكن أطمئن إلى رأيهن لما أعرض كتاباتي على الأصدقاء لأجد رأيهم يتطابق مع رأي بناتي، وهن سبع بنات حتى أصبحت ألقب بـ «أبو البنات».

– هل تعرضت للحظات تثبيط لهمتك الأولى؟ وكيف تغلبت على هذا؟

نعم، قد تعرضت للحظات تثبيط وفرملة لما طرقت أبواب دور النشر فأغلقت أبوابها بشروط تعجيزية بعيدا عن خدمة الثقافة والإبداع، فهي كانت تفضل أسماء معروفة للتهافت على الجوائز الوطنية والدولية. وأنا أعيش قفلة ظهر في حياتي، أحد الاصدقاء الذي بلغ إلى عِلْمِه بأنهُ لدي مجموعات قصصية على الرفوف تنتظر الطبع والنشر، عقد لقاء في أحد مقاهي البلد حيث كنا نتردد عليها من أجل القراءة والكتابة، فحَمَلْتُ معي ركاما من المخطوطات في محفظة مجعدة رافقتني طيلة حياتي المهنية، ناولته ملفاً به أوراق مرقونة، تصفحها بسرعة بعد أن قرأ البعض منها، كان رأيه مشجعا بعد أن قال: «سأساعدك على طبع المجموعة الأولى». بعد الاطلاع عليها في ظرف أسبوع، أخبرني في جلسة ثانية بأن المجموعة القصصية الأولى جاهزة للطبع، بعد أن وضع لها تقديما رائعا، وهذا الشخص هو الدكتور “خالد التوزاني” المهتم بالأدب العجائبي وأدب الرحلات والتصوف. ساعدني على التغلب على خوفي، وكانت المجموعة القصصية الأولى تحمل عنوان «شطحات الثعبان الأرقط». لم أصدق إلا بعد أن توصلت بنسخ من الكتاب مما حفزني على طبع المجموعتين القصصيتين «دم الخفاش» و«نقطة نظام». والفضل كل الفضل يرجع إلى الرجل الفاضل المفكر والناقد “خالد التوزاني”.

– قصتك الأولى كيف كان وقعها عليك أنت وعلى عائلتك وعلى النقاد حينها؟

عندما تتم الكتابة أفتخر بذلك وأسعد من داخلي، وقد شكلت المجموعة القصصية الأولى نقطة مفصلية في مسيرتي الإبداعية، وشعوري كان مزيجا من الفرح والاعتزاز، وقد أهديت هذا الإبداع إلى أسرتي. والدي الذي طالما كان يحلم بأن أصبح يوما ما مبدعا لا سياسيا، وكان له ذلك، لكن حصل الأمر بعد وفاته وبعد طول انتظار. أهديت هذه المجموعة القصصية كذلك إلى أرواح شهداء الوطن، ووعدتهم بأن أناضل من الجبهة الثقافية والإبداعية.

– ما الذي يدفعك دفعا للكتابة؟

بدواخلي بركان وركام من الذكريات والوقائع والأحداث أريد أن تخرج إلى العَلَنِ على شكل مجموعات قصصية وروايات وأشعار، ولا أخفيك سراَ بأن الكتابة معاناة، كما تدفعني الأمراض المجتمعية التي تنخر شرايين المجتمع لكن بطريقة إبداعية تمزج بين الخيال والواقع المعاش.

ففي كل بيت رواية وفي كل شارع قصة أو قصيدة، وأنا أكتب من أجلي أنا كذات ومن أجل غيري، فالكتابة ألم ووجع وهي تعبيرٌ عن النفس وصراعاتها وخيباتها، كما أن الكتابة أروح بها عن نفسي. الكتابة ليست بالأمر السهل كما يعتقد البعض، فهي تبدأ بالمشاكل البنائية واللغوية. دوافع الكتابة كثيرة ومتداخلة، وأنا مجبر على اتباع كل دافع إلى آخر العمل الإبداعي.

– مؤكد حال تمسك بالقلم وتخط كلماتك لها أهداف ورسائل لمن توجه؟ وهل تحققت رسائلك وأهدافك على مدار رحلتك الإبداعية؟

بمجرد مسك القلم والانخراط في كتابة عمل إبداعي يكون الهدف أولا فسح المجال لوقائع وأحداث وذكريات للخروج إلى حيز الوجود، بعد أن تتسلل وتتحرر من قبو الذاكرة. وكل ما أبدعه وأكتبه موجه إلى قارئ مفترض للنص الإبداعي، عندما ينشر يُصبح ملكا للغير، والقارئ قد يقتني الكتاب وقد يعرض عنه، والذين أستهدفهم في كتاباتي هم قراء من طبقتي والذين أتقاسَمُ معهم الآلام والأوجاع والهموم خدمة للثقافة التي أصبحت ذيلية لما هو سياسي. من خلال إبداعاتي أوجه رسائل تارة تكون واضحة وأخرى مشفرة إلى قراء نمتلك نفس الشفرة ولا تحتاج إلى فارز، وفي نفس الوقت موجهة إلى القائمين على تسيير الشأن المحلي بأن هنا في هذا الوطن ما ومن يستحق العناية، فالأدب عليه أن يخدم الإنسانية بعيدا عن الماديات والهرولة والتهافت على جوائز تخدم دور النشر التي لا يهمها إلا الربح السريع؛ إذ تركز على أسماء معروفة صنعها النقاد ووسائل الإعلام.

– ملحوظة: لا أعمم، فهناك أسماء محترمة تنأى بنفسها عن الهرولة والتهافت، وما أكثرهم، ولهم أرفع القبعة.

– هل تكتبُ بعضا من سيرتك الذاتية بكتاباتك؟ ولماذا إصرارك على أن تكون السيرة معلما أساسيا بكتاباتك؟ وهل من الضروري أن نكتب ذواتنا بأعمالنا؟

كما هو متعارف عليه هي وصف لحياة شخص بواسطة الشخص نفسه، والسيرة الذاتية شريط وتسجيل صادق لحياة أو لعمر يكتب بشكل يتسم بالتكثيف لسنوات من الصعب استرجاع جميع أحداثها ووقائعها وذكرياتها التي تكون في بعض الأحيان مشوشة مما يستدعي اللجوء إلى الآخر والغير من أجل رتق الفتوق والثقوب التي تحدث أثناء تخزينها في سراديب الذاكرة، فحياة بَطل الرواية غالبا ما تكون هي حياة الكاتب لكن بطريقة غير معلنة، إنما النقاد يشوهونها أثناء عملية النقد والتفكيك للنص.

أكتب لتكون سيرتي الذاتية معلما أساسيا في كتاباتي، وذلك لعدة عوامل منها: الاستمتاع باسترجاع الماضي بكل تفاصيله، وإعطاء الحياة التي عشتها معنى ما. من خلال الكتابة أصبح أنا هو الآخر، كما قال “آرثر رامبو” وصورها “جيرار حينيه”: «أنا هو الماء الذي يتدفق»، فالسير الذاتي هو فعل غيري، فحسب “بول ريكور”: «الذات عينها كآخر يوحى منذ البداية بأن ذاتية الذات عينها تحتوي ضمنيا الغيرية إلى درجة حميمية حتى أن لا يعود من الممكن التفكير في الواحدة دون الأخرى». فأنا أكتب عن الآخر الذي يكتبني ويكتب عني، فكتابة السيرة الذاتية هو بناء سردي ببعد نفسي واجتماعي بحمولة المنسي والمكبوت والأحلام التي لم تتحقق، وبالتالي فإننا نحقق ذواتنا من خلال أعمالنا رغم أن هناك تباين بين الأنا المروي والأنا الراوي.

– بمجموعاتك القصصية وأعمالك الروائية أرى أنها لوحات حياتية، لي حدس أنها مواقف صادفتك أو عايشتها، مدى صحة هذا؟ ولم إصرارك على وجودها؟

كما قلت سابقا في كل بيت وفي كل شارع أحداث ووقائع تفرض على الكاتب أو المبدع نفسها لتصبح جزءا من القصة أو الرواية، والمحيط مليء بالشخوصات التي تكون محور الرواية أو القصة. الجزء الآخر من الأحداث والوقائع فهي التي عايشتها وعايشتني وتضغط علي لتجد لها موقعا في أعمالي الإبداعية، وقد تكون هي حجرَ الزاوية للرواية وركنها الأساسي. بِدَواخلي زخم من الوقائع والأحداث مجمدة ومسجونة، ولما تتسلل وتطفو على السطح تحتل موقعا في مسودة العمل الإبداعي إلى أن تخمد حمم البركان وتهدأ نار المرجل الداخلي لأستريح من وخز ازميلها.

– من الكاتب الذي تأثرت به في بداياتك وما زلت تعود إليه بين الفينة والأخرى؟

في المرحلة الثانوية تأثرت بـ «قصص القرآن» التي كانت في حوزة والدي الذي كان من حملة القرآن. هو ووالدتي كانا من مريدي الصوفية، الزاوية التيجانية. كنت أعيش وسط أوراد وطقوس صوفية ترافقني في مجمل إبداعاتي، فلا تخلو مجمل إبداعاتي من بصمات صوفية والتي حولت إلى لقطات إبداعية. كما تأثرت بـ «روايات جورج زيدان التاريخية» و”إحسان عبد القدوس” و”جبران خليل جبران” و”المنفلوطي”.

أما بعد هذه المرحلة، فقد كانت لـ «روايات نجيب محفوظ» وقع كبير في تكوين شخصيتي الأدبية. وقد كنت أقرأ بنهم جميع كتب الأدب العربي، كما كنت مولعا ومدمنا على قراءة «شعر الصعاليك» حيث كنت أجد فيه ذاتي. أعود بين الفينة والأخرى إلى الروائيين المغاربة “عبد الكريم غلاب” و”محمد الأشعري” و”أحمد المديني” و”محمد برادة” لأنهم أقرب إلى الواقع الذي أعيش فيه. كما أن للأدب العالمي أثر علي.

– كاتب وكاتبة كانا سببا أساسيا لدخول معترك الكتابة؟

في الحقيقة جميع ما قرأت ترك أثرا في دخول معترك الكتابة، دون نسيان الموهبة التي استوطنت منذ مرحلة الطفولة، كما أن الظروف السياسية والاجتماعية ساهمت في إخراج ما بداخلي.

– كيف ترى الحالة الثقافية والفكرية عربيا وعالميا؟

الحالة الثقافية والفكرية بالمغرب والعالم العربي تعيش في أزمة عميقة مقارنة مع بقية العالم، فالثقافة آخر ما يُفَكَّرُ فيه، إضافة إلى أزمة القراءة وقلة معارض الكتاب وإن وجدت تكون موسمية يطغى عليها الطابع الفلكلوري والاحتفالي الهجينين، ودور النشر بشروطها وجشعها وغلاء المنتوج تساهم في تعميق الأزمة التي هي بنيوية في مجملها، فنحن في حاجة إلى نهضة أو ثورة ثقافية وفق أسس جديدة تتماشى مع متطلبات العصر دون تجاهل التراث والأدب العربي مع الانفتاح على العالم الخارجي وترجمة الفكر الإنساني.

– النقد حجرة زاوية بالحياة الثقافية، ما قراءتك للمشهد النقدي بالوقت الراهن؟ وهل ترى تراجعا به؟ وما أسبابه من وجهة نظرك؟ وكيف نعيده إلى النسق الصحيح؟

أولا، نتعرف على وظيفة النقد: إنها الكشف عما في النص الأدبي من أفكار ومعاني وصور جمالية، وتفسيرها وتحليلها. الهدف منها الكشف عن دلالاتها داخل النص، وهو وسيلة للقارئ والمتلقي ليتواصل مع النص ويتذوقه، فالنص الأدبي عندما يخرج من يد الكاتب يصبح ملكا للناقد والقارئ، فالناقد يقتحم النص بأدواته وكفاءته النقدية. لكن النقد العربي يعيش أزمة؛ لأنه عاش لفترة يستعمل أدوات النقد الغربي تحت يافطة الكونية والعالمية دونما أي مساءلة حيث يسقط النقد في التقليد والتبعية والاستنساخ.

والنقاد اليوم يقومون بالنقد لمجموعة من الكتب تحت يافطة الصداقة والقرابة، بل يمكن أن أقول تحت الطلب؛ حيث يسقط الكاتب في المجاملة والمحاباة، وهذا لا يخدم مجال الأدب، وهنا لا مجال للتعميم. كما ساهم استنساخ النموذج الغربي الذي يعتبر مظهرا من مظاهر الضعف الثقافي، وهو نتيجة غياب مشروع ثقافي عربي الذي دخل في سبات عميق وخمول شامل مِمَّا أدى إلى عزوف واضح عن القراءة والإبداع.

الأدب بصفة عامة انعكاس للواقع، وعلاقته بالمجتمع علاقة جدلية بمتغيرات وتحولات متسارعة، فالكتاب يعيشون دائما حركية ومواجهة بين واقع ممكن وآخر غير ممكن، لينتقل الصراع إلى صراع بيني يكون ضحيتها المبدعون والكتاب إلى حد الإقصاء الممنهج، في بعض الأحيان عن سبق الإصرار والترصد، فيكون التهميش والبلقنة والتراشق المجاني، وتكون السلطة هي من يغذي هذه الصراعات المفتعلة؛ ليسقط الجميع في فخ التهميش وأدب الهامش والمركز، وقد تساهم دور النشر في ذلك بمحاباتها وتزلفها لأسماء معروفة قصد الحصول على الجوائز الأدبية المخصصة لجميع الأصناف، وهو ما خلق ما يصطلح عليه أدب الهامش يقابله الأدب الرسمي أو المركزي، وغالبا ما يقصى أدب الهامش المهمش؛ لأنه لا يخضع للرقابة المؤسساتية ولا يساير النماذج والأنساق المألوفة، ومن الأمثلة التي تحضرني «شعر الصعاليك»، فمن خرج عن أنساق أدب المركز يصنف في خانة الهامش، حتى النقاد لا يعيرون أي اهتمام لمجموعة من أدباء الهامش إلا في حكم النادر.

يفتقد النقد الأدبي إلى العلمية والتخصص، إضافة إلى الحساسية المفرطة لدى بعض الكتاب الذين يعتبرون بأن النقد موجه إلى أعمالهم وأنهم مستهدفون، ولا يعتبرن النقد هو تشخيص وتقويم للعمل الإبداعي الذي لم يعد في ملكيتهم.

– ما رأيك بتصنيف الكتابة إلى كتابة نسوية وأخرى ذكورية؟

بداية، المجتمع العربي بصفة عامة مجتمع ذكوري بامتياز، لا يعترف بدور المرأة، ويعتبرها ضلعا أعوجا، ولا يمنحها إلا هامشا ضئيلا من الحرية، مما جعل المرأة تقول “أنا الأصل والباقي تفاصيل”، فالطبيعة مؤنث والأرض مؤنث والحرية مؤنث ومركز الكون هي الأنثى، فقد ناضلت من داخل المجال الأدبي منذ القدم كي تقول بأن الأدب ليس حكرا على الذكور، ولكنها لم تتخلص بعد من رقابة كل من المجتمع (الرجل) وبعض النقاد إضافة إلى رجال الدين، مما جعلها تتمرد في كتاباتها بجرأة محدودة؛ لتتحدى بذلك التزمت الاجتماعي، مع عملية فضح المسكوت عنه لكن بشكل محتشم؛ لأنها تقف على مقربة من حفرة النار مخافة الاحتراق. فمصطلح النسوية من الصعب تحديد ماهيته، والذي استعمل أول مرة في مؤتمر النساء العالمي سنة 1892؛ حيث اعتبر بأن النسوية جزء من هوية المرأة. أما موقفي فهو تشجيع المرأة الكاتبة أن تكتب من داخل الأدب جنبا إلى جنب مع أخيها الكاتب، وحتما ستتفوق عليه، وأن يعملا معا للتغلب على الذهنية والفكر الذكوري وإخصائه. وحتى لا نسقط في نظرة تجزيئية للأدب، يجب أن يترك مجال لممارسة الشغب داخل النص، مع مواجهة عتمة الواقع وعنف متخيل. فأنا أرفض التقسيم والتصنيف؛ لأن ذلك يضر بقضية المرأة، فمصطلح نسائي مصطلح له حمولة مشحونة بالمفهوم الحريمي الذي يحمل بين طياته الدونية والاحتقار. النساء كن يكتبن مواجهات للفكر الذكوري، من هذه النسوة: حنان الشيخ، سحر خليفة وغيرهن كثيرات، فقد أثبتت المرأة بأنها قادرة على أن تكون أكثر جرأة وتحرر، مثل: علية أخت الرشيد، وولادة بنت المستكفي.

– ما رأيك بالمجايلة الأدبية؟

المجايلة أو الجيلية تطرح للنقاش والسجال، وهي إشكالية مطروحة للنقاش بين الكتاب، وقد تتحول في بعض الأحيان إلى صِراعٍ وجدال؛ ليسقط الجميع في متاهات وحلقات مفرغة، ولتتناسل الأسئلة وتتشعب الرؤى حول مصطلح المجايلة والمعايير المحددة له: هل هي المرحلة العمرية؛ إذ تقاس بالزمن ومحدداته؟ هل المجايلة تحدد من الناحية الفنية والإبداعية بمرجعياتها وخلفياتها؟ التقسيم بمفهوم المجايلة العمرية بالمفهوم الضيق لا يخدم المجال الأدبي، وهي يافطة تستخدم لإبراز الذات والتموقع، وغالبا ما تترك ضحايا؛ إذ يبقى مجموعة من الكتاب في الظل إلى أن يأتيهم الموت، فينفض حينئذ الغبار عن إنتاجاتهم الإبداعية مع الاعتذار والأسف، وهؤلاء من وجهة نظري ضحايا المجايلة. يمكن لي أن أجزم بأن المجايلة هي تعبير عن صراع الأجيال وتصادمها لتتحول إلى نزالات ومعارك دنكشوتية، والحصاد سراب هلامي لا منفعة فيه، وبالتالي فالمجايلة الأدبية مسألة ذات إشكالات لا حصر لها وسجالات ومناقشات ممتدة في الزمان، فما يصطلح عليه بالمجايلة أو الجيلية أفرزت وتفرز جدالات وسجالات وانقسامات وحساسيات تؤطرها مرجعيات فكرية، وقد نتج عن كل هذا وجهات نظرية متباينة ومتنافرة، هل يتم التقسيم وفق معيار الفارق العمري والزمان؟ أم وفق الفارق الفني المتجانس والمتقارب؟ فمصطلح المجايلة هلامي مطاطي، في ظاهره جذاب، وفي جوهره فارغ يتداول مصلحة بعض الكتاب الذين يرون مصلحتهم بكثير من الذاتية والانتهازية. فالمجايلة مجرد مصطلح غير واضح المعالم، وكثيرا ما يستعمل من أجل الإقصاء والتهميش والتصادم والفرملة. إن المجايلة وهمية، وليس لها وقع على أرض الواقع، إنما وضعت لغرض في نفس يعقوب. من المفروض أن يكون هناك تلاقح بين الأدباء والكتاب والشعراء بعيدا عن تصنيفات المجايلة الفضفاضة، فالمجايلة متواجدة على نطاق واسع في العالم، لكن ليست بالطريقة التي تتداول بها في العالم العربي. المجايلة في نظري هو أن يسود الاحترام المتبادل بعيدا عن الصراع والتناحر، وأسوق مثالا لـ “عباس محمود العقاد” الذي كان يرفض قصائد “الشعر الحر”، ويحول نصوص “صلاح عبد الصبور” و”أحمد عبد المعطي حجازي” إلى لجنة النثر، وقد كان رئيسا للجنة الشعر في مصر. المجايلة في العصر الراهن لم يعد لها جدوى ولا معنى في ظل الواقع الرقمي الذي ألغى الحدود والمجايلة؛ لأن القارئ لم يعد يؤمن بذلك.

– نظرتك إلى الجوائز الأدبية، معاييرها ومستحقيها، هل فعلا بها كثير من العلاقات والشللية وتغيب المصداقية عنها؟

التحفيز وتخصيص جوائز قيمة شيء محبذ؛ حيث تفتح شهية القراء والكتاب على حد سواء، وحيث يتم الاهتمام بالأعمال المتنافسة التي غالبا ما تكون ضحية الولاءات التي ترسمها دور النشر، وهذا الرأي نسبي حيث لا يجب التعميم، وهذا لا يعني أن الأعمال المقدمة للمسابقة لا تستحق المنافسة، لكن بالمقابل هناك منتوجات أدبية يطولها التهميش تحت يافطة الكولسة.

شخصيا أحبذ الهرولة والدفاع لنيل الجوائز التي غالبا ما تكون الخليج قبلتهم نظرا لقيمة الجائزة المادية والإعلامية. فإلى عهد قريب لم يكن للمبدعين تطلعات مادية، وكان المنتوج رصينا. أما في الآونة الأخيرة، فالكل يركض في سباق الجائزة. نعم لخلق الجوائز والحوافز الأدبية، سواء من طرف الدولة أو من طرف المؤسسات العمومية والشبه العمومية ودور النشر، لكن وفق معايير واضحة ومحددة بعيدا عن الإقصاء والتهميش مع دابرة الولاءات والانتهازية، وبعيدا كذلك عن التكسب المذل كي تحفظ كرامة المبدع، مع انتقاء لجنة تحكيم يشهد لها الجميع وأصحاب الاختصاص من نقاد وكتاب بالنزاهة والمصداقية والاستقلالية. هناك في الوطن العربي فساد ينخر المؤسسات الثقافية؛ حيث يلبس البعض جبة الشللية والنفع، لأنهم يعرفون من أين تأكل الكتف. فأي جائزة أدبية لا تسلم من الغمز واللمز واللعنة، تارة تكون على صواب، وأخرى تكون ردة فعل انفعالية؛ لأن المنتقد لم يفز، ولم يحظ منتوجه بالاهتمام، وبالتالي فللخروج من هذا المأزق يجب أن تكون هناك معيارية تحكيم واضحة بعيدا عن ما هو سياسي، فالأدب لا يجب أن يكون ذيليا وتابعا للسياسة والمال؛ لأنهما يفسدان هدف الجائزة، والتي تكون في الأصل من أجل تحفيز وتكريم المبدعين على أن لا تكون كعكة يتقاسمها البعض ويقصى الآخرون.

– هل للكاتب وقت معين يعتزل فيه الكتابة؟

ترتبط فكرة الاعتزال بالرياضيين والفنانين لأسباب كثيرة ومتعددة، منها ما هو مرتبط بالسن؛ إذ يكون هناك تراجع في حصد النتائج التي تبعد الرياضي أو الفنان عن النجومية، وهناك كذلك العجز البدني الذي يؤدي إلى نقص في المردودية، الشيء الذي يحتم على الرياضيين والفنانين الاعتزال ليبقوا خالدين في أبهى صورهم التي تصاب بالتشوه والتشويش إن هم استمروا في حصد النتائج السلبية. أما الاعتزال في المجال الإبداعي والثقافي فلا يطرح إلا لماما، اللهم إن كانت هناك وعكات صحية حادة، فالإبداع عملية تراكمية ممتدة في الزمان، وقرار الاعتزال بالنسبة للكاتب قاسي وصعب، ويتخذ على مضض؛ إذ غالبا ما يسقط في الانزواء والاكتئاب إن طاله التهميش والنسيان والتناسي. إضافة ربما يأتي من المبدع الذي يتخذ قرار الاعتزال بعد إحساسه النقدي بأنه لم يعد لديه ما يعطيه، وأحسن مثال على ذلك الروائي المصري “يحيى حقي” الذي برر قرار اعتزاله بقوله أنه لم يعد لديه ما يضيفه. وعلى المستوى العالمي، اعتزال الأمريكي “سالينجر”، فقد حير اعتزاله كل المتتبعين رغم الشهرة التي وصل إليها من خلال رواية «الحارس في حقل الشوفان»، هذه الرواية التي كانت توصف آنذاك بالإنجيل الملهم للشباب الأمريكي الذي كان يتخبط في المشاكل الاجتماعية، ولا زال اعتزاله محيرا وتطرح حوله أكثر من علامة استفهام.

فالاعتزال تمليه ظروف صحية، واجتماعية، وحتى تلك التي من المحيط الأدبي، وأصوغ مثالا على ذلك: “عبد الرحمن شكري”، أحد أعمدة مدرسة الديوان الذي اعتزل الكتابة والناس جراء قصيدته “أقوام بادوا”، إضافة إلى رفض ترقيته في الوظيفة مما أدى به إلى حرق كتبه، فاعتزل الحياة، الشيء الذي سبب له الشلل ثم الوفاة. وقد نقول تعددت الأسباب والاعتزال واحد، لكن أفضل اعتزال هو ذلك الذي يتخذه الكاتب أو المبدع من تلقاء نفسه.

قرار الاعتزال هو ألم ينضاف إلى ألم الكتابة الذي عاناه المبدع من جراء إبداعاته، كما أن الاعتزال نهاية كابوسية ومأساوية تؤدي حتما إلى الانعزال والوحدة والاكتئاب. أعتبر الانقطاع عن الكتابة انتكاسة، وسقوطا في جحيم الصمت المرعب، وهروبا من الضوء إلى العتمة والهامش. الاعتزال والخروج من مطبخ الكتابة يؤدي بالمبدع المعتزل إلى متاهات وسراديب التيه، وفي بعض الأحيان يكون الاعتزال هو هروب من الرداءة أو من المضايقات التي يتعرض لها من أبناء جلدته.

– متى تشعر بالغربة الإبداعية؟ وكيف تخرج منها؟ وهل الكاتب يحتاج لبعض الغربة؟

في الوطن العربي يعيش المبدع غربة مزدوجة، فهو يعيش في وطنه غريبا في غياب الاهتمام وثقافة الاعتراف، فالثقافة غريبة في الوطن العربي، وبالتالي فالمبدع والمثقف يعيشان غربة قسرية مفروضة وممنهجة؛ لأن السياسي غالبا ما يعتبر المبدع مزعجا مشاكسا، فيتم تغريبه وتهميشه ومحاولة تقزيمه لغرض في نفس يعقوب لن يقضيه؛ لأن المبدع يحول تلك الغربة إلى أعمال إبداعية أكثر عمقا، فرغم قساوة الغربة المخطط لها إلا أن الكاتب بقدراته وطاقته الإبداعية يحولها إلى قوة، فأي دولة تتبع منهج التغريب وتفرضه على المبدع تلقى مقاومة شرسة. يعيش بعض الكتاب كذلك غربة ذاتية أو قفلة تكون بأيام وشهور أو سنوات، لكن المبدع كطائر الفينيق ينبعث من رماده. من هنا أوصي كل مبدع بأن لا يسقط في فخ الغربة، وإن حصل فما عليه إلا أن يتابع مسيرته من النقطة التي وقف عندها، ولتذهب الظروف والمحيط السياسي إلى الجحيم، فالمبدع يخلق من لا شيء أشياء، يقول الشاعر الإسباني ماتشادو:

أيها الماشي ليس هناك طريق *** فالطريق تشق طالما أنت تمشي

– كيف تزيل الفجوة الكبيرة بين الثقافة العربية والثقافة العالمية؟ وما أسباب هذه الفجوة من وجهة نظرك الخاصة؟

في غياب الديمقراطية وتغييب الحقوق الاجتماعية والثقافية لا يمكن للثقافة العربية أن تزدهر وتتطور وتلحق مثيلاتها في العالم، فالإنسان العربي لا يقرأ إلا ست دقائق سنويا، وبدون تشجيع على القراءة لا يمكن للثقافة والإبداع أن يزدهرا، فالإنسان العربي يهمل القراءة، فكل 80 شخصا يقرؤون كتابا واحدا في السنة، وهذا مؤشر مخيف ولا يبعث على الاطمئنان، في المقابل فالمواطن الأوروبي يقرأ 35 كتابا في السنة، أما المواطن الإسرائيلي فيقرأ 40 كتابا في السنة، لا قياس مع وجود الفارق. لا يمكن للحقل الثقافي أن يزدهر والقراءة آخر ما يُفَكَّرُ فيه. نحن أمة “إقرأ” ولكن لا تقرأ ! فالإنسان العربي لم يحسم بعد مع ما هو خبزي، كما أن مجال التعليم متخلف ولا يساير التطور العلمي والتكنولوجي الذي يتجدد بشكل سريع، فنحن لم نحسم بعد مع الماضي الذي يسيج كل محيطنا انطلاقا من الموروث الثقافي المحنط بوشاح ديني، إذن يجب تشجيع القراءة وتطوير المناهج والبرامج.

– ما تأثير الكتابة الإلكترونية على المشهد الثقافي سلبا وإيجابا؟

أصبحت الشبكة المعلوماتية أحد معالم الحياة؛ حيث تسهل علينا الحصول على المعلومات وتداولها بيننا نحن بنو البشر بطريقة سهلة وسريعة، كما أضحت تنافس الكتب وكل ما هو ورقي. إن الكتابة الالكترونية شيقة وساحرة؛ إذ توفر للكاتب إمكانيات هائلة حيث يتم التصحيح والتعديل في وقت وجيز، وهذا لا يوجد في الكتابة الورقية التي بدأت تنهزم أمام الكتابة الإلكترونية، لكن السؤال: هل هناك الجودة والإتقان اللذان تتوفر عليهما الكتابة الورقية؟ لأن القارئ والكتاب الورقي تسبح بينهما علاقة حميمية وجذابة ذات جوانب عاطفية ووجدانية، خلافا للكتابة الإلكترونية التي تعتمد فقط على النظر وهو الأساسي؛ بمعنى تفتقد إلى الحس الفني والجمالي والذاتي. إن الكتابة الإلكترونية رخيصة التكلفة سريعة الانتشار، مما يجعل عدد القراء في تزايد مضطرد، خلافا للكتاب الورقي الذي يعيش في أزمة نظرا لتناقص القراء الذين غيروا وجهتهم صوب الكتابة الإلكترونية التي توفر لهم الفرصة من أجل الشهرة بأقل تكلفة وأقل جهد.

رغم هيمنة الكتابة الإلكترونية على كل تمفصلات الحياة الأدبية يبقى ما هو ورقي ثابت ويحافظ على سحره وجودته؛ لأنه هو الأصل والباقي تفاصيل بعيدا عن القرصنة والسرقة .

– مشروع إبداعي لك تتمنى أن يخرج للنور؟ وما مشروعك الذي تعتكف عليه حاليا؟

كنت في البداية أميل إلى الشعر الفصيح والزجل، لكن القصة القصيرة أغوتني وتمكنت مني إلى جانب الرواية، لكن حنيني إلى الشعر لازال قائما، فبعد ديواني الوحيد «في محراب العشق» أطمح بأن أصدر ديوانين شعريين في القريب العاجل، وأنا أضع اللمسات الأخيرة عليهما. أما مشروعي، فهو كتابة الجزء الثاني والثالث لرواية «ممسحة جنفاص»، والجزء الثاني لرواية «كنزة تغلق الأقواس» وسيكون عنوانها «كنزة تفتح الأقواس». لقد أخذت على نفسي تحديا بأن تكون أعمالي بعدد بناتي، وقد تم تحقيق الهدف؛ حيث ألفت سبعة أعمال، وهي التركة التي سأتركها من بعدي حيث وزعتها عليهن وأنا حي أرزق عن طريق القرعة بعد انعقاد مجلس الأسرة، فليس لدي من الثروة والمال إلا أعمالي الأدبية.

– عمل إبداعي تمنيت لو كنت صاحبه؟

كل الإبداعات تسحرني وتكلبش علي، فأنا عاشق مدمن على القراءة واقتناء الكتب، وقد رسمت مسارا لنفسي وأتمنى أن أحقق مجموعة من الأهداف التي وضعتها نصب أعيني، وأصارع الزمان للوصول إليها؛ لأني لم أدخل باكرا معترك الإبداع، فالسياسة تمكنت مني لأنها لعوب مغناج مارست علي غوايتها إلى حد الاغتصاب، ولم أتمكن من تركها والفرار من شرها إلا بعد أن وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، وبالتالي فمتمنياتي هو إخراج ما بدواخلي من آلام وأوجاع وأفراح ولحظات مميزة مسجونة في سراديب ذاكرة بدأ الصدأ يتسرب إليها، فالمكنونات المسجونة والواقع المعاش يتلاقحان ويتزاحمان ليخرجا على شكل متتاليات إبداعية تنتظر الخروج إلى الوجود. لا أريد أن أكون الآخر بل أريد أن أكون أنا، أما الآخر فأتبادل معه التجارب، فالمحيط الإبداعي يختلف من مبدع إلى آخر.

– أي من العوالم الغربية يجذبك لمتابعة قراءته؟ لماذا؟ ومدى تأثيره على كتاباتك؟

أنا نشأت في بيئة صوفية، وبالتالي فقد نبتت بدواخلي نبتة صوفية تسقى بالعشق، وقد وجدت ضالتي في “روايات اليف شفاق التركية” التي تلعب الصوفية دورا محوريا في مجمل إبداعاتها، ورواية «قواعد العشق الأربعون» استهوتني لأنها تناقش فيها عالم الروحانيات (عن جلال الدين الرومي وشمس التبريزي)، كما أن هناك عوالم أخرى تستهويني وأتأثر بها كإبداعات دوستوفيسكي وهاروكي موراكامي، إضافة إلى مجموعة من إبداعات أخرى غربية تعالج الظروف الاجتماعية والسياسية للطبقات الشعبية، فأنا أنحاز إلى طبقتي.

– عند زيارتك لمعارض الكتاب، بحثك الدائم عن كتاب وكاتبات بأعينهم من يكونون؟ ولماذا؟

لا أزور معارض الكتاب إلا لماما، وذلك لأسباب ذاتية وموضوعية؛ الذاتية: هو بعد المسافة بين مسقط رأسي والمدينة التي يقام بها المعرض، فالسفر مكلف ماديا من حيث وسائل النقل الباهظة الثمن والإقامة التي تتطلب غلافا ماليا لا يسمح بزيارة المعرض، كما أن الوزارة الوصية على الشأن الثقافي لا تفكر في إقامة المعارض الجهوية أو ما يصلح عليه اليوم معارض القرب. أما الموضوعية: فهي أني أعتبر معارض الكتب التي تقام مجرد أسواق تجارية بجلباب الثقافة، فدور النشر هي المتحكمة في المعرض وتحدد الأثمنة التي غالبا ما تكون باهظة ولا تراعي القوة الشرائية للقارئ، أما الكاتب فلا يصله إلا الفتات وما عافته دور النشر التي تهمل بطرق مباشرة وغير مباشرة القراءة والإبداع، أما التوقيعات فتكون دائما تحت الطلب سماتها الولاءات، وبالتالي فأنا أتقي شر زيارة المعارض. أما مقتنياتي من الكتب فإني أسافر إلى المدن والمكتبات القريبة؛ لأروي عطشي بشكل محدود، ولأتمكن من الحصول على مجموعة العناوين التي تدخل في حكم النادر.

– من أول ناقد غير رسمي؟ ومن أول ناقد رسمي آمن بكتاباتك؟

كما قلت سابقا، ليقرأ ناقد أعمالك، عليك أن تتوفر على قنوات لتوصلك إلى الناقد الذي يعزل نفسه في برجه العاجي ينتظر من يدق أبوابه ويعرض عليه منتوجه، إضافة إلى طرق باب وسائل الإعلام التي تصنع أسماء مغمورة، فأنا لا أمتلك مثل هذه الأمور التي تساعد على تسليط الضوء على مؤلفات المبدع، وأفضل الابتعاد عن الأضواء كارها للهرولة والتزلف. هناك مجموعة من المبدعين ينتظرون أن تخرج الحركة النقدية من شرنقتها، وتعيد التوهج إلى المجال النقدي الذي يساعد المبدع على تخطي الصعوبات والمثبطات التي تعترضه، فالمبدع غالبا ما يقع بين كماشة واقع معتم، وقارئ مفترض غائب ومغيب، ودور نشر يحكمها الربح بشراهة وبلا حدود ولا تدخل من طرف المسؤولين عن الشأن الثقافي الذي يرتب في آخر رتبة في سلم الأولويات مما يؤدي إلى انتكاسة ثقافية، وواقع الحال شاهد على ذلك. أما من آمن بكتاباتي، فهو أنا الذات الكاتبة، وبناتي اللواتي يكنن أول القارئات والمشجعات، دون نسيان الدكتور “خالد التوزاني” الذي كان له الفضل في نشر وطبع المجموعة القصصية «شطحات الثعبان الأرقط»، وكان لي الشرف في أن يضع لها تقديما، دون نسيان كذلك الشاعر والناقد “أحمد الشيخاوي” الذي وضع تقديما لأول رواية «العسل المهجور»، إضافة إلى الشاعر “نور الدين الوادي” الذي يبدع تصاميم أغلب أعمالي الإبداعية، دون أن أنسى أيضا القراءة التي قام بها الدكتور الكاتب والانتروبولوجي “عياد أبلال” رئيس “مؤسسة باحثون” التي تولت طبع ونشر رواية «كنزة تغلق الأبواب»، وقد قام هذا الأخير بقراءة نقدية للمجموعة القصصية «دم الخفاش»، كما كانت هناك قراءات انطباعية لأعمالي الأدبية في مناسبات مختلفة كالتكريمات والتوقيعات التي تنظمها مجموعة من الجمعيات التي تهتم بالشأن الثقافي، وهي قليلة وتطغى عليها الموسمية والمناسباتية.

– لمن تكتب؟ لك؟ أم للآخر؟

العملية الإبداعية هي عملية ذاتية في الدرجة الأولى، ويكتب لقارئ محتمل قد يكون حاضرا أو قد يكون في غيبوبة ينتظر أن يخرج منها بعد رجة أو صدمة، ولكن من المستبعد أن يستفيق؛ لأنه يرزح تحت وطأه جاثوم الواقع والمحيط المليء بالإحباطات والانتكاسات والملهيات التي تحدثها النظم السياسية للتنويم والتشكيك في الفعل الثقافي. إن المبدع لا يختار طريقا واحدة بل ينقب عن الحقيقة، فهو مسكون بالقلق والأمل.

فأنا أكتب لنفسي، وللآخر الذي يسكنني، وللآخر الموجود خارج ذاتي. أكتب كي أخرج ما بداخلي، وأطلع عليه الآخر المفترض الذي أقحمه قسرا في كل ما أكتب، فهو في بعض الأحيان يمارس علي الرقابة، فما يوجد خارج الذات الكاتبة يستفز ويفرض نفسه ليلتحم مع ما هو ذاتي ومع ما هو خارجي ليشكلا معا عملا إبداعيا في ضجيج وتدافع. فعندما ينضج العمل الإبداعي أسلمه للآخر، فيصبح خارج سيطرتي، فهو لم يعد في ملكيتي. فأنا والآخر نكتب معا، تارة في تناغم وانسجام، وتارة نسقط في مشادات وخصومات غالبا ما تنتهي بالتراضي، وإن يحصل أجد نفسي في قفلة حادة، والتي تنفرج بعد عقد هدنة مؤقتة بعد طول عناد، ولكن دون أن يستسلم أحدنا. نتخاصم، نتفق، يراوغ كلانا الآخر لتكون ولادة نص إبداعي كامل غير منقوص ولا خديج. فأنا، والآخر الساكن بداخلي، والآخر الخارجي، دائما نعيش صراعا وتجاذبا في حدود الممكن واللباقة حتى لا ينتصر علينا الغلبُ والحمق، فهي مواجهة ومصاقبة مستمرة ودائمة.

– ما القضايا الفكرية والأدبية التي ترى أن هناك تغافلا عنها ويجب أن تناقش بجدية وموضوعية؟

هناك في العالم العربي ترسم خطوط حمراء حول مجموعة من القضايا التي لا يراد لها أن تطفو على السطح، ويرجى لها أن تبقى ضمن المسكوت عنه أو ضمن القضايا المهمشة التي يراد التطرق لها بالترميز حتى لا تثير البلبلة؛ لأن المتحكم فيها هو الدين والسياسة، ومن بين هذه القضايا: قضية الجنس وعلاقته بالسياسة. فالمبدع يمارس الرقابة الذاتية لينأى بنفسه عن كل ما يمكن أن يؤدي به إلى ما لا تحمد عقباه، وبالتالي فإنه يتحايل على الرقيب مستعملا الترميز والمراوغة، لكن سرعان ما يكشف القارئ أو الناقد إن وُجِدَ عورته ليصبح النص ناقصا منقوصا، وهنا لا يعذر المبدع، فتارة يوصف بالتقصير وعدم امتلاك أدوات الكتابة، وأخرى يوصف بالجاهل المتجاهل. فالمثقف المبدع هو ضمير المجتمع، فلو كسر القيود التي تفرمله، وفضح شطحات السياسة لاستقامت الأمور. ولو أزلنا الغطاء عن الطابوهات التي تقيد مسارنا الثقافي والأدبي لوصلنا إلى كل ما نصبو إليه، ولكان العالم العربي في مصاف الدول الراقية، لكن الرقابة الذاتية والموضوعية تحول دون تحقيق أحلام تقتل في المهد. وهنا يمكن أن أختم “وإذا الأحلام وئدت بأي ذنب سرقت”.

– ما المسكوت عنه داخلك وتتمنى أن يخرج إلى حيز الواقع والنور؟

بكل صراحة ليس لدي مسكوت عنه في إبداعاتي، لكن المسكوت والمقموع غالبا ما يعطي للنص رونقا وجمالية؛ لأنه يتم تسليط الأضواء على ركن معتم مقموع، وبالتالي يحاول المبدع اقتناص لحظات من مخزون الدواخل أو من لوحة الواقع، فالمقموع والمسكوت عنه يختبئ وراء كواليس النص بين الماضي البعيد والحاضر في ظلال لغة المراوغة والترميز ليأتي الناقد ويكشف المستور بإزميل نقده الذي لا يرحم. أما القارئ فيسقط في متاهة الضياع، والذي غالبا ما يرجع الكتاب إلى الرفوف بعد دخول الناقد على الخط. ومن هنا فإن المقموع والمكبوت والمسكوت عنه يعبر عنه بطرق ملتوية سهلة الاكتشاف أحيانا، وأحيانا يحتاج إلى استغوار النص واكتشاف منعرجاته بأدوات نقدية غاية في الدقة.

هناك مجموعة من الروايات لم تراوح مكانها حيث أجمع شتاتها لتخرج إلى الوجود، هذا إن كان مازال في العمر بقية.

– من يقود الآخر السياسة أم الثقافة؟ ومدى تأثير المشهد السياسي على كل صنوف الفكر والإبداع؟

السياسة لعوب ومغناج تغوي وتسحر كل من اقترب منها، فالسياسي له من الألاعيب ما يؤهله إلى الاستيلاء على تمفصلات الدولة، مما يجعله يسخر كل مؤهلاته من أجل الهيمنة حيث يجعل الثقافة تابعة له، وتخدم أهدافه وأغراضه بطريقة مباشرة وغير مباشرة، خصوصا إذا كان المثقف يهرول للحصول على فتات الموائد السياسية. الثقافة في العالم العربي ذيلية تمشي على خطوات السياسي الذي يجمل ويزين المشهد العام، فتصفيقات المثقف على ما يقوم به السياسي يبرهن عن مشاهدة مسرحية عبثية رديئة الإخراج، سيئة المشاهدة، جمهورها نائم يعاني من الجاثوم السياسي.

– كيف تعود بالمواطن إلى محراب القراءة الورقية؟

العودة بالمواطن إلى محراب القراءة الورقية يقتضي: خلق مجتمع قارئ، خلق مكتبات وخزانات داخل الفصول الدراسية، توفير كتب مجانية في المدرسة، تخفيض أثمنة الكتب، خلق مكتبات مجانية بالأحياء والبوادي مع وحدات متنقلة، تشجيع الإبداع والمبدعين وإعطائهم المكانة اللائقة بهم، تخصيص جوائز للكتاب الشباب والشيوخ، تكريم المثقف وإعادة الاعتبار إليه ومن خلاله للثقافة، جعل الثقافة والتعليم أس اهتمامات الدولة، جعل الأسرة تهتم بالكتاب مع تقنين استعمال الهاتف والحاسوب وفق برامج توعوية لأهمية الثقافة والكتاب في حياة الدول والشعوب وخلق تحفيزات مادية ومعنوية لذلك، إعداد برامج تلفزية تحث المشاهدين على استعمال الكتاب، إقامة معارض للكتاب محليا وجهويا ووطنيا والابتعاد عن مركز المعارض والثقافة لأنه هناك في الهامش من وما يستحق العناية والاهتمام.

– ما القرار الأول الذي تتخذه إن توليت المسؤولية الثقافية؟

إن توليت المسؤولية الثقافية، وهذا مستبعد، فإني سأجعل الثقافة هي أول أولوياتي، وسأعمل على العودة بالمثقف إلى ممارسة الفعل الثقافي، وأخلق كما ذكرت سابقا مكتبات فصلية بكتب مجانية، وأجعل من الحي مجالا رحبا للثقافة بإنشاء مكتبات في كل زقاق وفي كل حي مع تسييرها الذاتي ومع المراقبة والمصاحبة من بعيد، تجهيز مركبات مكتبية بالبوادي، تنويع الكتب بالمساجد على أن لا تقتصر على الكتب الدينية التي تدعو إلى التطرف وجعل المسجد مكانا للعبادة والتثقيف والذي هو دوره الأصلي، تشجيع الإبداع بتخصيص جوائز قيمة مع وضع مسافة مع ما هو سياسي وانتخابوي، تغيير المناهج والبرامج والمقررات واقتراح نصوص إبداعية على مستوى الكتب الدراسية.

– رسائل منك إلى:

أحمد العراف الإنسان ثم الكاتب :

أنا إنسان قبل أن أكون مبدعا، ويوم أتخلى عن إنسانيتي يموت أحمد العراف المبدع، فإنسانيتي التي لا تقبل المقايضة والمساومة هي من جعلتني مبدعا وكاتبا، فالمبدع بداخله إنسان، فمن تخلى عن إنسانيته مات وانتهى أمره، ففي كل إبداعاتي تطغى فيها إنسانيتي.

الكتاب والكاتبات الجدد :

أقول للكتاب الجدد: “استمروا في كتاباتكم وإبداعاتكم، ولا تأبهوا بالعراقيل والفرامل، فالطريق تشق طالما أنتم تمشون. نعم للطموح، لا للسرعة وقطع المراحل، فالسرعة تقتل. خذوا زادكم من الكتب، فالمبدع الجيد هو القارئ الجيد. ارسموا لأنفسكم مسارا مستقلا بعيدا عن الذيلية والتقليد. ضعوا لأنفسكم مدخلات واضحة ومخرجات واضحة. خذوا حذركم من الغرور والنرجسية المفرطة”.

الصحافة الأدبية :

بالنسبة للصحافة الأدبية، عليها أن تكون موضوعية، وأن لا تسقط في فخ الولاءات والإتاوات. عليها أن لا تقتصر في تحليلاتها على الأسماء المعروفة، وأن لا تصنع أسماء بعيدا عن الجودة. عليها أن تنفتح على مبدعي الهامش المهمش، ولا تعتني فقط بديناصورات الأدب. اقرؤوا واكتبوا فالمستقبل واعد.

القارئ :

أما القارئ فأقول له: “انفض عنك غبار الكسل، فالقراءة تصقل العقل وتنمي الملكات، فالغني غني العقل وليس غني المال. لا تتحجج أيها القارئ بغلاء الكتب، وضع لنفسك ميزانية لاقتنائها، فمن القليل يمكن أن توفر ثمن كتاب. لا تشتري علبة السيجارة واشتري كتابا وادخله في نمط عيشك وحياتك”.

دور النشر :

أقول لدور النشر: “تخلوا عن جزء من جشعكم. بسطوا شروط النشر. التفتوا إلى كتاب ومبدعي الهامش، فهناك من وما يستحق الاهتمام. خصصوا جزءا من أرباحكم وضعوها في خدمة الإبداع والثقافة. بسطوا المساطر، ولا تخدموا فقط الأسماء التي صنعها الإعلام”.

إلى أسرتي أقول :

أستسمح من زوجتي وبناتي السبع اللواتي استحملن حماقاتي، أما وقد أنفقت جزءا من راتبي ومعاشي على شراء الكتب وطبعها ونشرها، فقد فضلت هذا على شراء سيارة لَكُنَّ. أرفع القبعة لكن، فأنتن رمز التضحية، ومن خلالكن أوجه تحياتي إلى كل أنثى فهي الأصل والباقي تفاصيل.

Discussion about this post